Quando rinascere è LA scelta

“Che lavoro ti piacerebbe fare?” È da questa domanda che partono le realtà sociali attive sul territorio nel tentativo di dare una nuova opportunità alle donne vittim

“Che lavoro ti piacerebbe fare?” È da questa domanda che partono le realtà sociali attive sul territorio nel tentativo di dare una nuova opportunità alle donne vittime di violenza. Sia che si tratti di maltrattamenti fisici, sia psicologici. Un fenomeno che non è appannaggio solo di ceti sociali culturalmente bassi ma che, anzi, non fa distinzioni tra culture, lingue o titoli di studio. Lo spiegano le professioniste, attive sul campo, Giovanna Scienza della Fondazione Felicita Morandi di Varese, Anna Laghi dell’Associazione SiCura di Gallarate e Stefania Azzolina della Cooperativa sociale Baobab di Tradate

‘‘La parità di genere si raggiungerà quando sarà incarnato il tema del rispetto reciproco. L’equità ci può essere anche nel caso in cui una donna scelga di fare la casalinga, purché questa sia una libera scelta. Il problema, talvolta, sta proprio in questo: nel non poter decidere cosa fare della propria persona”. Così Giovanna Scienza, Presidente della Fondazione Felicita Morandi di Varese sul tema della parità di genere. Quella di cui è a capo è una realtà volta a sostenere le donne vittime di violenza e i minori coinvolti in situazioni di maltrattamento. Case rifugio, comunità educativa mamma-bambino, centro antiviolenza: questi i 3 servizi principali su cui vertono le attività della Fondazione e di cui la Presidente Scienza tiene a chiarirne il valore: “Le case rifugio servono per dare protezione. Qui le donne aderiscono volontariamente e allo stesso modo decidono quando andare via. La comunità educativa, invece, entra in gioco quando le autorità competenti ritengono che la capacità genitoriale sia compromessa. Mentre il centro antiviolenza è quell’ambiente neutro a cui le donne si possono rivolgere per esprimere il proprio disagio. È il luogo che le accompagna a prendere coscienza di essere delle vittime. Spesso, da sole, non se ne rendono conto. La gravità del problema sta in questo. Senza contare che dietro alla violenza fisica si cela quella psicologica, invisibile e, dunque, ancora più difficile da riconoscere e debellare”.

Quelle che si rivolgono a realtà come Felicita Morandi “sono donne che hanno perso la fiducia in se stesse. Ecco perché una delle prime cose che chiediamo è che lavoro gli piacerebbe fare. Una domanda a cui rimangono attonite”, precisa Giovanna Scienza. Come a dire che fanno fatica a credere che qualcuno sia interessato a conoscere un loro desiderio così personale e importante. “È da qui che dobbiamo partire – sottolinea –. Dalla costruzione di un curriculum per trovare un’occupazione così che poi, una volta uscite dalla casa rifugio, possano vivere in autonomia. In questi anni, ad esempio, abbiamo accolto una donna, mamma di 4 figli, che faceva lavori saltuari, tra pulizie e babysitteraggio, ma dopo qualche tempo siamo venuti a conoscenza che aveva una laurea in medicina. Una qualifica che, però, per volontà del marito, nascondeva. Secondo lui, infatti, la donna avrebbe dovuto occuparsi solamente delle faccende domestiche e dei figli. Cosa che si è protratta fino al giorno in cui è venuta a galla la storia che il marito intratteneva con un’altra. Solo in quel momento la donna si è resa conto di essere diventata una babysitter e una donna di servizio in casa sua e ha deciso di chiederci aiuto. Ora questa signora è tornata a fare il medico e ha ripreso a svolgere la sua reale professione dopo 15 anni in cui si era annullata, prima come donna e poi come professionista. Di storie come questa ce ne sono tante e dimostrano come la violenza possa essere anche psicologica, ma soprattutto non sia appannaggio solo di ceti sociali culturalmente bassi o di comunità straniere. Anzi”.

D’accordo con Giovanna Scienza è Anna Laghi, fondatrice e Presidente dell’Associazione SiCura di Gallarate: “Spesso le donne cadono in una dipendenza affettiva, giustificano determinati tipi di comportamenti oppure, semplicemente, non ne parlano, ma dobbiamo sfatare il mito dell’ambiente abietto. Non c’entra niente il titolo di studio. Si tratta di educazione al rispetto. È su questo che bisogna lavorare. A partire dal dialogo con le scuole, con i professori e gli studenti, fin da quelli più piccoli”. E non è un caso che Anna Laghi sottolinei l’importanza di fare rete con le scuole. È anche da qui che, talvolta, ha scoperto situazioni di maltrattamenti. Lo racconta così: “Con una scuola del territorio abbiamo avviato un progetto dedicato alle studentesse e agli studenti sospesi per comportamenti scorretti durante l’orario scolastico. Un’iniziativa da cui, ad esempio, abbiamo potuto individuare e risolvere una situazione di abuso e violenza che si era perpetrata, per diversi anni, da parte di un nonno verso i nipoti. Oggi, dopo un lungo percorso di psicoterapia, i ragazzi, ma anche il resto della famiglia, all’oscuro di tutto, sono rinati. Quello che auspichiamo per il futuro è che si possa entrare sempre di più nelle scuole, di tutti i gradi, fin dalla materna, perché prima si inizia a parlare di rispetto verso il prossimo, meglio è”.

Ed è proprio dai bambini che, molte volte, partono le richieste di aiuto delle vittime di violenza che pur annullando la propria identità, non si dimenticano di essere madri: “Il 95% delle donne che cercano aiuto hanno dei bambini, tante volte sono proprio loro il motivo per cui decidono di allontanarsi dalla situazione in cui vivono – aggiunge Stefania Azzolina, Responsabile delle Case rifugio della Cooperativa sociale Baobab di Tradate –. La percentuale, invece, di quelle che hanno un lavoro è molto bassa. È anche in questo che consiste la nostra missione. Nell’accompagnarle per mano in un percorso di rinascita a partire dal trovare un impiego. Uscire dalla violenza è possibile. Ne è un esempio la storia di Giulia”. La chiameremo così, con un nome di fantasia, la ragazza di cui parla Stefania: “Giulia è entrata in una casa rifugio a indirizzo segreto, perché vittima di maltrattamenti. Dopo qualche anno, è stata trasferita in quella non segreta dove abbiamo lavorato sull’autonomia e sul lavoro. Nel frattempo, ha frequentato un corso per prendere il diploma di terza media e un certificato A2 di lingua italiana. Così abbiamo stilato un curriculum insieme e dopo qualche esperienza lavorativa nella nostra stessa cooperativa e in collaborazione con la Cooperativa San Carlo, è stata inserita nella Gelateria sociale di Tradate, ora trasformata in CioccoGelateria (con il contributo dell’industria alimentare Irca di Gallarate ndr). Si è messa in gioco, ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma soprattutto ha superato grandi difficoltà, come quella di stare a contatto con il pubblico, riacquistando stima e fiducia in se stessa. Oggi questa donna ha un’abitazione propria e ha trovato una mansione in un’altra realtà lavorativa. Due traguardi molto importanti. Per lei, ma anche per noi”.

Per saperne di più

- Varese promossa a metà nella qualità della vita delle donne

- Dobbiamo fare meglio sul gap retributivo

- Sull’inclusione non si fanno passi indietro

- Cresce il numero delle aziende certificate

- La parità di genere in Provincia

- Un’Università pensata per i neogenitori

- Più formazione Stem contro le disuguaglianze

- La passione per i tir che sfata ogni tabù

- Alla conquista dell’aerospazio

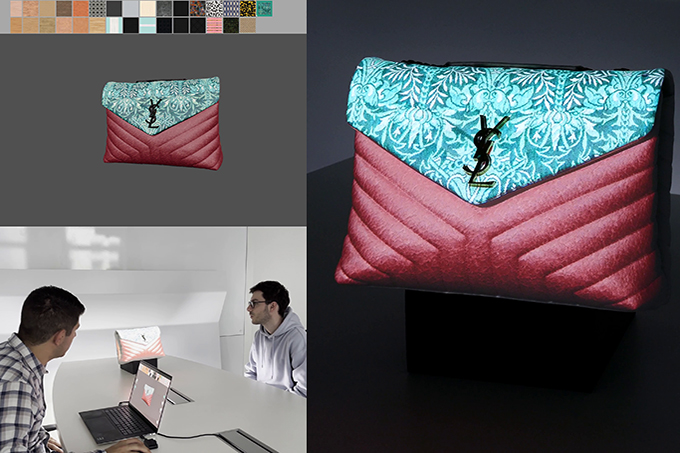

- I colori dell’unicità

- Mamme a scuola di digital marketing