Le fake news sono sempre esistite

Quello della diffusione di notizie false e non verificate è un fenomeno vecchio quanto il mondo. Ciò che oggi cambia è la loro capacità di propagazione, non dipendente solo

Quello della diffusione di notizie false e non verificate è un fenomeno vecchio quanto il mondo. Ciò che oggi cambia è la loro capacità di propagazione, non dipendente solo dalla tecnologia, dai social o da Internet. La voglia di complottismo, la comodità di semplificare una società sempre più complessa sono tentazioni forti, a cui si accompagnano rabbia, rancore, conflitto. Ecco perché e come costruire una nuova “società della consapevolezza”

A inventare le fake news non è stato Pinocchio, anzi. Lui come altri ne è una vittima eccellente. Per molte generazioni, comprese quelle dei nativi digitali, il figlio di mastro Geppetto è il simbolo di una società che non riesce a vedere oltre il proprio naso. Eppure le bufale, le notizie non verificate e gli svarioni sono nati ben prima di Carlo Collodi e hanno una storia antica almeno quanto il mondo.

Ciò che è cambiato negli ultimi anni è invece la percezione che si ha di questo problema e delle responsabilità ad esso connesse. Tra gli imputati alla sbarra ci sono infatti Internet e i social media, strumenti chiamati a rispondere di una colpa che di fatto non hanno, perché si confonde la velocità del mezzo nel diffondere false informazioni con la volontà di chi genera e pubblica la bufala in rete.

La giornalista Barbara Sgarzi in “Social media journalism” (Apogeo) scrive: “Lo strumento fa ciò che gli diciamo di fare e un giornalismo più consapevole sulle reti sociali parte proprio da qui. Dall’impegno costante alla verifica, al controllo. Dal senso di responsabilità che ci deve fermare prima di postare, condividere, ritwittare informazioni in divenire. In molti casi non bisogna neppure scomodare la deontologia: si tratta di semplice buon senso”.

Il buon senso invocato dall’esperta è un ingrediente che molte volte manca nelle narrazioni degli uomini. E non stiamo parlando solo di un semplice “mi piace” messo come apprezzamento a una foto contraffatta o a un’affermazione non verificata, ma anche a storie che hanno determinato i destini del mondo. In “Menti sospettose” (Bollati Boringhieri) lo studioso Rob Brotherton spiega molto bene questo meccanismo: quando l’uomo è costretto a interpretare la complessità della realtà tende a semplificarla per renderla più confortante rispetto alle paure profonde che lo agitano. Anche se gli esempi nella storia si sprecano, c’è una madre di tutte le bufale, una sorta di archetipo della fake news, stiamo parlando dei “Protocolli dei Savi di Sion” comparsi in Russia all’inizio del XX secolo e diffusi in ogni angolo della terra in pochissimo tempo e senza l’aiuto di Internet.

Il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, da buon imprenditore, una via concreta per colpire i creatori di bufale l’ha indicata: boicottare i siti che pubblicano notizie false non facendo più inserzioni pubblicitarie

La spiegazione del successo di questo grande falso la dà lo stesso Brotherton paragonando i protocolli a “un’autentica stele di Rosetta della storia, un’unica chiave in grado di interpretare tutti gli sconcertanti misteri del mondo moderno”. Tutti gli spazi vuoti per spiegare i fatti dell’esistenza potevano dunque essere colmati attribuendone la colpa al popolo ebraico. Ottanta scarne paginette piene di falsità che si potevano leggere in un battibaleno, con la stessa facilità con cui oggi si clicca sul tasto “mi piace” o “condividi” di Facebook. Un agile trampolino da cui scagliare pregiudizi che alimentarono un mare di menzogne, pagate poi a caro prezzo.

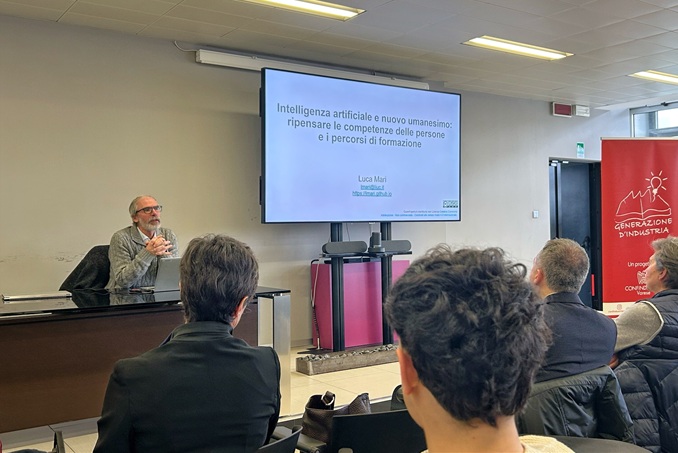

Le fake news prendono piede facilmente perché alla mente umana piace la narrazione complottista, questo però non significa che non ci siano delle responsabilità e tantomeno giustifica l’inerzia di chi invece dovrebbe intervenire, come hanno auspicato le personalità presenti al convegno “#basta bufale” alla Camera dei deputati.

Secondo il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, è importante non confondere gli strumenti tecnologici con i contenuti e con la capacità critica di saperli distinguere. “Fake news significa disinformazione e su questo fenomeno si apre un confronto sulle regole e sulle conseguenze – dice Boccia -. Non intervenire significa costruire una società di rabbia, di rancore, di conflitto. In politica ed economia è importante il valore della credibilità: non ti eliminano fisicamente ma distruggono la tua credibilità. Stanno avvelenando i pozzi della società del futuro, verso una società anarchica. Destabilizzare significa ridurre il senso di fiducia”.

Le fake news oltre a condizionare negativamente il dibattito politico, creano problemi economici con effetti a volte devastanti per le società concorrenti coinvolte e anche per le persone, come nel caso dei vaccini pediatrici, delle terapie mediche improvvisate o delle truffe online. Non è un caso dunque che venga richiamata la parola fiducia perché è su questo aspetto che nell’era dei social media la situazione si è molto complicata. Se un tempo la griglia di interpretazione della realtà spettava ai giornalisti oggi quella griglia è totalmente saltata e il dibattito sull’efficacia del loro ruolo, messo sempre più in discussione dalla disintermediazione selvaggia, è tuttora una questione aperta.

Dovrebbero essere infatti i giornalisti a scoprire le false notizie individuandone la fonte principale, operazione per niente semplice anche per gli addetti ai lavori con più esperienza. “Per questo, dopo anni in cui si predicava il trionfo dell’informazione disintermediata – spiega Barbara Sgarzi – e il bere dall’idrante, come metafora per risalire alla fonte primigenia della notizia, ci si rende conto oggi che una nuova intermediazione è necessaria”. Insomma, occorre che il giornalista inizi a consumare le suole digitali, come un tempo faceva con quelle di cuoio.

Boccia, da buon imprenditore, una via concreta per colpire i creatori di bufale l’ha indicata: boicottare i siti che pubblicano notizie false non facendo più inserzioni pubblicitarie. Il Presidente di Confindustria l’ha definita “la stagione della consapevolezza”, espressione felice che sottintende quel senso di responsabilità a cui tutti sono chiamati quando diffondono informazioni in rete. Essere semplicemente connessi per generare un’intelligenza collettiva non basta perché le piattaforme tendono a dare messaggi semplificati e non fanno emergere le cose importanti.

Luca De Biase, responsabile di “Nova” sostiene la necessità di dar vita a una “ecologia dei media” in grado di ridefinire il significato culturale, sociale, economico, organizzativo delle reti digitali

Per dirla con le parole di Luca De Biase, responsabile di “Nova”, inserto de “Il Sole 24 ore”, occorre una nuova “ecologia dei media” in grado di ridefinire il significato culturale, sociale, economico, organizzativo dei social network, degli smartphone, delle reti digitali sempre a portata di mano, le cui conseguenze sono state appena intuite. Solo così “queste tecnologie possono davvero aiutare l’umanità di fronte alle sfide più difficili della sua storia, occorre fare un salto di qualità nella comprensione del loro potenziale, il che richiede un chiarimento dei loro limiti. Altrimenti non faranno altro che aggiungere altri motivi di disorientamento”.

Nel frattempo sul sito Basta Bufale è stato pubblicato un appello sottoscritto dalla Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, e da tanti altri personaggi famosi, appartenenti al mondo politico, economico e culturale, sul diritto ad avere una corretta informazione. “Essere disinformati è un pericolo. Le bufale non sono innocue goliardate, creano confusione, seminano paure e odio e inquinano irrimediabilmente il dibattito”, recita lo slogan. E, tanto per cambiare, sullo sfondo c’è la sagoma del povero Pinocchio.

Per approfondire leggi anche: