La Lombardia che manda l’uomo nello Spazio

Reti wireless di sensori per il monitoraggio dei parametri fisiologici degli astronauti. Una tuta di simulazione per missioni spaziali

Reti wireless di sensori per il monitoraggio dei parametri fisiologici degli astronauti. Una tuta di simulazione per missioni spaziali. Pannelli solari e sistemi di distribuzione della potenza per oltre 60 tra sonde e satelliti. Queste sono solamente alcune delle tecnologie lombarde (e in parte anche varesine) che contribuiscono a mandare in orbita l’essere umano: i progetti dell’Università di Pavia, dell’impresa tessile caronnese Eurojersey e di Leonardo

Il primo volo umano nello Spazio mai portato a termine nella storia risale al 12 aprile 1961. Quel giorno, il pilota sovietico Jurij Gagarin, ribattezzato il “Cristoforo Colombo dei cieli”, decollò a bordo della navicella spaziale Vostok 1, con indosso una sottotuta blu, calda e leggera, una tuta protettiva arancione dotata di un sistema di pressurizzazione, ventilazione e alimentazione. In testa un paio di cuffie ed un casco bianco. Da quella prima storica esplorazione spaziale, molti altri cosmonauti sono andati oltre la frontiera dell’atmosfera terrestre, con tecnologie sempre più sofisticate. Molte delle quali in fase di studio proprio in Lombardia, come, ad esempio, le reti wireless di sensori per il monitoraggio di parametri fisiologici degli astronauti dell’Università di Pavia. Si tratta di sensori capaci di acquisire diverse tipologie di segnali corporei, come ad esempio impulsi elettrici generati dal battito cardiaco.

“Il dispositivo raccoglie il dato che poi viene trasmesso in remoto e analizzato. In questo modo è possibile un monitoraggio continuo e costante del soggetto – spiega la Ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia, Anna Vizziello –. Nell’ottica di una futura vita nello Spazio e per la salute degli astronauti che già ora fanno viaggi spaziali, sono molti i parametri da tenere sotto controllo affinché ci sia la certezza che non si stiano subendo problematiche fisiche di alcun tipo. Il problema più comune, già noto e ampiamente studiato, è legato alla microgravità che può tradursi in problemi di osteoporosi. Ecco le reti di sensori wireless a cui stiamo lavorando sono in grado di monitorare lo stato di salute di persone sia sulla Terra sia nello Spazio”. Non si tratta di fantascienza e neppure di tecnologie futuribili, ma di oggetti attualmente esistenti e in funzione. “Come polo universitario pavese ci stiamo occupando della realizzazione delle trasmissioni necessarie al funzionamento dei sensori, adattati specificatamente all’utilizzo spaziale e che hanno richiesto impostazioni e configurazioni differenti rispetto ai canali wireless cittadini che utilizziamo comunemente ogni giorno”, precisa Vizziello. Ambiente spazio e ambiente terrestre, infatti, pur condividendo molti strumenti, sono diversi tra loro e c’è perciò necessità di adeguare le strumentazioni destinate a supportare la vita spaziale.

“Nel realizzare le trasmissioni per questi sensori abbiamo incontrato principalmente due problematiche: una relativa all’acquisizione dei segnali e una riguardo la loro trasmissione – continua la Ricercatrice –. A seconda di come sono impiantate o indossate le reti, infatti, le trasmissioni sono diverse. Esistono due tipologie di sensori: da una parte ci sono quelli impiantati, che in futuro potranno diventare nano robot che viaggiano all’interno dei vasi sanguigni per il rilascio controllato di farmaci o che potranno essere utili al monitoraggio e dall’altra ci sono i sensori indossabili, braccialetti con elettrodi che semplicemente si appoggiano sulla pelle”.La principale differenza tra impianto e non? Il mezzo di comunicazione: per gli impiantati è il corpo umano stesso, mentre per gli indossabili è l’aria. Ma come funziona questa tecnologia capace di trasmettere le rilevazioni di cambiamenti e mutazioni nello stato di salute degli astronauti in orbita? “I sensori indossabili sono tecnologie a radiofrequenza a basso consumo energetico, come quelle utilizzate nei cellulari. Quelli, invece, che vengono inseriti all’interno del corpo devono rispondere a requisiti più stringenti per motivi di sicurezza, sono a bassissima frequenza ad accoppiamento galvanico o capacitivo e generano deboli campi elettromagnetici o correnti impercettibili per il soggetto, che siamo in grado di modulare per trasportare da un dispositivo ad un altro le informazioni raccolte: un vantaggio sia per la persona sia per i dispositivi stessi”, racconta Anna Vizziello.

Ad avere un animo varesino è anche la prima tuta spaziale di simulazione per “astronauti analoghi” interamente progettata e ingegnerizzata in Italia, realizzata per la missione Space Medicine Operations (SMOPS), promossa e organizzata da Mars Planet, con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana

Ad avere un animo lombardo e in parte varesino, è anche la prima tuta spaziale di simulazione analoga interamente progettata e ingegnerizzata in Italia, realizzata per la missione Space Medicine Operations (SMOPS), promossa e organizzata da Mars Planet, sezione italiana di Mars Society, con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Italiana. RadiciGroup, gruppo multinazionale con sede in provincia di Bergamo, attivo nei mercati della chimica, della plastica e delle fibre sintetiche, ha guidato un team di aziende della filiera tessile italiana, tra cui Eurojersey di Caronno Pertusella, insieme a Vagotex e Defra, che hanno fornito i materiali per la realizzazione del vestiario dei 6 astronauti analoghi che parteciperanno alla missione focalizzata sulla medicina dello spazio, sul monitoraggio della salute dei futuri cosmonauti e sullo sviluppo di tecnologie di supporto alla simulazione della vita in ambiente spaziale e planetario. Sono definiti anolghi, infatti, quegli astronauti (e analoghe le loro tute) che partecipano sulla Terra a simulazioni di future missioni nello Spazio.

“Partecipando a SMOPS, RadiciGroup e le altre aziende tessili che abbiamo coinvolto nel progetto hanno potuto avvicinarsi ad un settore di frontiera come quello aerospaziale, rafforzando e ampliando il proprio know–how e sperimentando soluzioni innovative che potranno poi avere applicazioni in ambito business, ad esempio nel settore biomedico o dove siano richiesti elevati standard di sicurezza”, commenta Filippo Servalli di Radici InNova, la società di Ricerca e Innovazione di RadiciGroup. Il contributo alla missione fornito dalla squadra guidata da RadiciGroup, consiste nella realizzazione di 3 capi tecnici, caratterizzati da elevati standard in termini di benessere, comfort e performance, che permetteranno agli astronauti analoghi di muoversi agevolmente e in sicurezza all’esterno della stazione base, grazie a sistemi avanzati di controllo, monitoraggio e comunicazione. In particolare, i tessuti indemagliabili Sensitive® Fabrics di Eurojersey in nylon sono serviti alla creazione di un completo intimo, composto da maglietta a maniche lunghe e pantaloncino. La maglietta è provvista di circuiti elettrici e sensori che permettono di rilevare i parametri vitali e geo–spaziali degli astronauti: i sensori possono essere rimossi in modo che l’indumento sia completamente lavabile, senza che si corra il rischio di danneggiare i circuiti interni.

Si tratta di una flight suit comoda e confortevole, adatta all’utilizzo durante attività da svolgere in un ambiente che simula quello di Marte. Il capo, alleggerito da qualsiasi sovrastruttura, risponde sia ad esigenze estetiche sia di performance: è realizzato, infatti, con una cucitura double face che consente di ridurre al massimo gli spessori e aumentare di oltre il 30% mobilità e leggerezza. La tuta è, inoltre, dotata di tasche per dispositivi di “wearable technology” (tecnologia indossabile) pensate per ottimizzare spazi e volumi, garantisce la massima comodità, grazie all’elasticità e alla traspirabilità dei materiali usati (in particolare il nylon), è impermeabile alla polvere, protegge dai raggi UV e ha una buona resistenza termica grazie all’aria contenuta nei tessuti, che, circolando all’interno di una struttura 3D alveolare, garantisce anche la termoregolazione corporea.

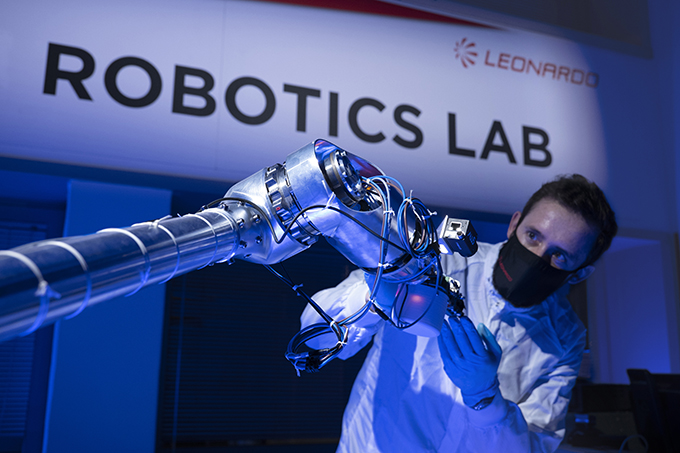

Dalla manifattura di satelliti e infrastrutture orbitanti, alla produzione di componenti e sensori hi–tech e alla gestione di servizi satellitari, fino ai sistemi di propulsione e di lancio. Quando si parla di soluzioni e servizi dell’industria spaziale, è impossibile non citare Leonardo, gruppo industriale tra le principali realtà mondiali nell’aerospazio, difesa e sicurezza, le cui tecnologie sono presenti nelle più importanti missioni spaziali internazionali per l’osservazione della Terra, la navigazione e l’esplorazione. Capacità, frutto di oltre 60 anni di esperienza, consolidate anche attraverso la partnership strategica tra Leonardo e Thales con le joint venture Telespazio e Thales Alenia Space e alla partecipazione industriale in Avio. Proprio quest’anno Leonardo ha istituito, al suo interno, la nuova Divisione Spazio che, facendo leva sulle capacità esistenti di servizi e manifattura e sulle sinergie con le altre divisioni del gruppo, punta a rivestire un ruolo da protagonista nella crescita delle attività spaziali globali.

In Italia, Leonardo e le sue partecipate occupano circa il 70% del totale degli addetti del settore spaziale, tra centri di eccellenza in Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Sicilia. Alle porte di Milano, a Nerviano, è presente uno degli stabilimenti di Leonardo in cui nascono tecnologie per lo Spazio. “Qui progettiamo e realizziamo diverse componenti ad alta tecnologia come, ad esempio, il braccio robotico per il programma Mars Sample Return della Nasa in collaborazione con l’Esa (Agenzia spaziale europea, ndr), che riporterà sulla Terra campioni di suolo marziano; il più accurato orologio atomico mai realizzato per applicazioni spaziali, a bordo di tutti i satelliti del programma satellitare di navigazione Galileo; i pannelli solari e i sistemi di distribuzione della potenza per oltre 60 tra sonde e satelliti – spiega Carola Mondellini, responsabile programmi spazio di Nerviano, Leonardo –. Oltre a queste eccellenze, stiamo già lavorando a progetti per il futuro, come bracci robotici per supportare operazioni di servizi in orbita per tutelare la sostenibilità dello spazio, ma anche orologi atomici ancora più performanti e accurati per i sistemi di navigazione di prossima generazione”.