Dazi sì. Dazi No. Dazi perché?

Nel commercio mondiale sono ormai venuti meno due tabù sulla cui base si è giocato lo sviluppo globale degli ultimi 80 anni: la progressiva apertura dei mercati e la collaborazione tra Stati Uniti ed Europa, sostituita dalla dottrina “America First”

La premessa metodologica è d’obbligo. Questo articolo è stato scritto in due tempi. La prima stesura è avvenuta ad appena 12 ore dall’annuncio dei dazi sulle auto in ingresso negli Usa. Poi è stato integralmente rivisto dopo solo due ore dall’annuncio del Presidente Trump di avvio della guerra globale dei dazi reciproci che fissa per l’Europa la tariffa del 20% e per le auto del 25%. Vista l’estrema mobilità dello scenario è importante sottolinearlo perché ci troviamo di fronte ad escalation nelle tensioni commerciali senza eguali il cui andamento è in continua evoluzione e perciò imprevedibile.

I primi 100 giorni della presidenza Trump, infatti, si sono aperti con annunci quasi quotidiani di un inasprimento della politica dei dazi da parte dell’Amministrazione statunitense. Annunci seguiti spesso da revisioni e da correzioni di tiro. Tanto che in molti hanno interpretato il metodo Trump come un sistema levantino non politicamente convenzionale di negoziazione. L’annuncio del 2 aprile, che sia negoziabile o meno, crea però un’importante scissione tra un prima ed un dopo nelle relazioni commerciali internazionali.

Dopo 3 mesi di affondi mediatici (e non) da inizio aprile sono entrati in vigore dei dazi che questa volta, da annuncio globale, interessano anche i prodotti europei. Si tratta del superamento di un duplice tabù.

I due tabù superati

Il primo tabù è che il dazio sia in sé una misura competitiva scorretta perché crea una barriera protettiva laddove la competitività relativa andrebbe in altra direzione. Un “tabù” o, meglio, una regola negoziale, che ha guidato decenni di progressiva apertura dei mercati internazionali, è stato il principio guida della stesura dei trattati di commercio internazionale ed è indubbiamente alla base della fioritura del mondo dal secondo dopoguerra in poi.

Un tabù che contiene una filosofia di collaborazione e di superamento della conflittualità che ha caratterizzato gli ultimi 80 anni di crescita economica ed ha permesso l’ampliamento della platea dei paesi sviluppati in una logica democratica.

Il secondo tabù riguarda i rapporti tra Usa ed Europa, tradizionalmente alleati e cooperanti. In questo caso Trump ha voluto porre un’importante discontinuità nei rapporti, affermando in questo modo che nulla è scontato e che l’America First è un concetto che vuole praticare in solitaria. Una affermazione del principio della supremazia versus quello della collegialità.

Scendendo dalle strategie al quotidiano, la domanda che tutti si pongono è cosa succederà ora a territori e tessuti produttivi caratterizzati da una importante apertura commerciale con gli Usa. Varese, in quanto provincia a forte traino di esportazioni, è senz’altro uno di questi.

In generale si possono delineare almeno 3 effetti: un effetto diretto sulle merci sottoposte a dazio; un effetto indiretto per i componentisti; un effetto di riarticolazione degli investimenti diretti esteri internazionali.

Oltre a questi effetti dovremo attenderci, sul piano macroeconomico generale, un’ondata di inflazione generalizzata e pesanti squilibri sulle borse e sui risparmi difficili in questo momento da quantificare. Proviamo a esaminare dal punto di vista commerciale cosa potrebbe significare per una provincia manifatturiera come Varese.

Effetto diretto

Nel 2024 Varese ha esportato 864 milioni di euro verso gli Stati Uniti, storica destinazione dell’industria del nostro territorio. Si tratta di una cifra che rappresenta circa il 7,4% dell’export varesino e che ha registrato una significativa riduzione del -22,7%, già nel 2024, prima dell’introduzione di politiche protezionistiche.

Dal punto di vista delle importazioni, nel 2024 Varese ha importato dagli Stati Uniti 809 milioni di euro, in aumento del +37,4% rispetto all’anno precedente e il saldo verso gli Usa è stato pari a 55 milioni di euro, in surplus ma in grande calo rispetto al 2023, quando ammontava a ben 529 milioni di euro.

Sotto il profilo merceologico, nel 2024 l’export in valori correnti di beni varesini diretto verso gli Stati Uniti è stato costituito principalmente dalle prime 3 categorie. Ossia macchinari e apparecchiature: 203,4 milioni di euro che costituiscono il 23,5% dell’export varesino verso gli Usa; altri mezzi di trasporto, di cui maggior parte aerospazio: 122,8 milioni di euro che costituiscono il 14,2% dell’export varesino verso gli Usa; prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, di cui maggior parte medicinali: 61,2 milioni di euro (7,1% dell’export varesino verso gli Usa).

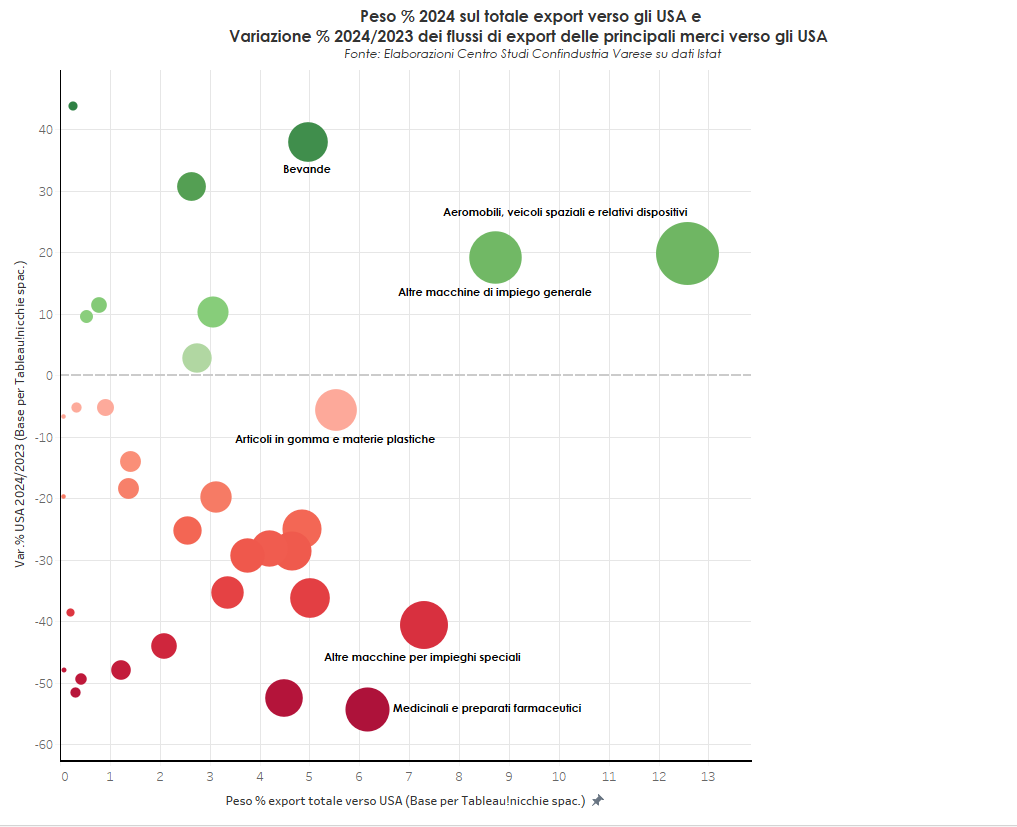

Un’idea, seppur generale del nostro posizionamento complessivo, la può fornire il grafico sulla distribuzione delle esportazioni della provincia verso gli Stati Uniti (vedi grafico).

La dimensione delle bolle rappresenta il valore corrente di export e vengono messe in correlazione in base al loro peso sull’export provinciale complessivo verso gli Usa (ascisse) e sulla dinamica di crescita 2024 sull’anno precedente (ordinate).

Per correttezza abbiamo anche analizzato il flusso dell’export per comparto in un periodo più lungo da cui emerge che il confronto col 2019 (ultimo anno di normalità pre-Covid) è meno allarmante che non il 2024, poiché rimane positivo (a valori correnti): +35,7%. A livello settoriale, la domanda estera americana dell’abbigliamento varesino è stata superiore del +73,6% rispetto al 2019, quella delle bevande del +89,2% e per gli altri mezzi di trasporto del +84,8%. Calano rispetto ad allora, come per il 2023, i prodotti di elettronica (-32,0%) e i prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (-41,5%). I dazi, quindi, in alcuni casi agiranno facendo perdere parte del guadagno di quote avuto in questi anni.

Può essere utile anche esaminare il livello medio delle tariffe praticato per avere un’idea di quali settori vedrebbero un aumento particolarmente sensibile del dazio in caso fosse portato al 20% in via generalizzata. I dati mostrano che specialmente il sistema moda italiano è già soggetto a misure protezionistiche da parte del mercato statunitense a prescindere dalle decisioni della nuova Amministrazione americana: al 2022, secondo i dati più recenti di World Bank-World Integrated Trade Solution, la tariffa media praticata dagli Stati Uniti verso le imprese esportatrici italiane per il tessile-abbigliamento e per le calzature ammontava al 10,3%, mentre per pelli e cuoio al 7,5%. Un dato ben superiore alla media generale di tutti i prodotti del 3,1% e di altre nicchie merceologiche come mezzi di trasporto (2,1%) o il chimico-farmaceutico (0,7%). Sono soprattutto questi ultimi comparti, quelli per i quali già Trump aveva annunciato rialzi, che si troveranno a dover colmare un gap particolarmente profondo.

Effetto indiretto

Oltre alle ripercussioni dirette dei dazi applicati su voci doganali già bene identificate, si aggiungono le ripercussioni indirette. Si tratta degli effetti di triangolazione, in questo caso possiamo pensare all’effetto dei dazi sull’automotive o comunque su altri prodotti che non vengono creati a Varese, ma in paesi sottoposti ad un dazio tariffario maggiore di cui noi siamo fornitori. In questo caso il soggetto primario del dazio rimarrebbe il produttore del bene finale tassato maggiormente in un altro territorio, ma a cascata gli effetti si trasmetterebbero inevitabilmente anche a Varese.

Un altro esempio è il prodotto che parte da Varese per gli Usa, ma utilizza una quota di semilavorato o materia prima proveniente da paese extra Ue con dazi superiori al 20%. Per effetto della combinazione congiunta con il “Made in…” tale prodotto avrebbe con sé anche una percentuale pro quota con un dazio maggiore. Quindi in un’economia che lavora su supply chain molto lunghe l’effetto dazio può arrivare con un sistema di retroazioni assai difficile da calcolare. Questo per dire che la tracciabilità di un’azione protettiva va sempre al di là del bersaglio primario.

Effetto riarticolazione produttiva

Questa è in realtà la più pericolosa conseguenza dell’innescarsi di una battaglia commerciale. Infatti, è nel lungo termine che si misureranno i risultati di azioni che minano la fiducia nella libera circolazione delle merci. L’effetto protezionistico non si esaurisce solo con un riallineamento immediato dei flussi di commercio estero, ma trasmette un preciso segnale di instabilità di un modello basato sulla riarticolazione delle produzioni. Crea incertezza nelle supply chain e nella distribuzione degli investimenti diretti internazionali. Gli Usa hanno lanciato da anni un programma di reshoring, ma sinora lo hanno attuato senza intervenire creando alterazioni protezionistiche. Ora il modello prevede che oltre all’invito palese a tornare a produrre in Usa si aggiunga un disincentivo forte con dazi del 20% (o quanto sarà). Ciò non rappresenta una semplice linea di indirizzo, ma una dichiarazione che si vuole retrocedere da un sistema di pari opportunità. Equivale alla delegittimazione di organismi internazionali del commercio. Sono una retromarcia nel sistema di globalizzazione. This is the problem!

Il combinato e disposto di questi due tabù e dei tre effetti lascia intravedere un futuro che si sta disegnando attorno ad un riassetto competitivo tra i più importanti della storia economica recente. Le nostre imprese non possono essere lasciate sole di fronte a queste sfide. La difesa dell’interesse dell’industria nazionale oggi passa da una coesa politica economica europea che punti a richiamare i nostri partner internazionali al rispetto dei trattati e al valore del libero scambio, anche in termini di promozione della pace.

(Articolo chiuso il 31 marzo 2025 e poi parzialmente riscritto nella notte del 2 aprile)

Sul prossimo numero cartaceo di Varesefocus, che uscirà in edicola in allegato a Il Sole 24 Ore lunedì 28 aprile, il tema dei nuovi scenari geopolitici e degli impatti sulle imprese sarà al centro di un’ampia inchiesta di approfondimento.